トランプ大統領は、2025年4月2日に発表した相互関税政策により、すべての輸入品に対して最低10%の基本関税を課すとともに、貿易赤字が大きい国々に対してはさらに高い追加関税を設定しました。具体的には、中国には合計で34%の関税が課され、日本には24%、EUには20%の関税が適用されることとなります。この政策は、アメリカの貿易赤字を是正し、国内産業を保護することを目的としており、国際貿易秩序に大きな影響を与えると見られています。

そこで今回は、「関税」についての概要と、今回のトランプ大統領による関税政策についてのお話を少しさせていただきたいと思います。

関税の基本的な考え方

関税とは、国と国との間で国境を越えて輸入される商品に対して課される税金のことを指します。各国が貿易を管理するための重要な手段の一つに位置付けられております。以下は、その関税に関する基本的な仕組みと影響についてになります。

関税の定義と目的

1.関税の定義

関税とは、輸入品に対して課される税金であり、国際貿易において重要な役割を果たします。具体的には、外国から輸入される商品に対して、政府が徴収する税金を指します。日本では、関税は「関税定率法」と「関税暫定措置法」に基づいて設定されており、これにより具体的な税率や適用条件が定められています。

2.関税の目的

関税の主な目的は以下の通りです。

国内産業の保護

輸入品に対して関税を課すことで、国内の製品と競争させることができ、国内産業を保護します。これにより、国内の雇用や経済の安定を図ることができます。

税収の確保

関税は政府の重要な収入源の一つであり、国家の財政を支える役割も果たしています。特に、関税収入は国庫の重要な財源として機能します。

貿易政策の実施

関税は、国の貿易政策の一環として利用され、特定の国や地域との貿易関係を調整する手段としても機能します。これにより、国際的な経済関係を管理することが可能になります。

市場の安定化

輸入品の価格が急激に下落することを防ぎ、国内市場の価格安定を図るために、関税が利用されることがあります。これにより、国内の消費者や生産者にとっての公平な競争環境を維持します。

このように、関税は単なる税金ではなく、経済政策や国際関係において重要な役割を果たす制度です。

関税の種類

関税の種類は、異なる目的に基づいて設定されており、主に以下のように分類されます。

1. 財政関税

目的 ⇒ 国の税収を確保するために課される関税です。輸入品に対して一定の税率を設定し、国の財源を得ることを目的としています。

特徴 ⇒ 財政関税は、国家の財政状況に応じて税率が設定され、一般的にはすべての輸入品に適用される可能性があります。近年では、先進国においては税収の割合が低下している傾向があります。

2. 保護関税

目的 ⇒ 国内産業を保護し、競争力を維持するために課される関税です。特に、外国からの安価な製品が国内市場に流入することによって、自国の産業が衰退するのを防ぐことを目的としています。

特徴 ⇒ 保護関税は、特定の産業や製品に対して高い税率が設定されることが多く、特に農産物や特定の工業製品に対して適用されることがあります。これにより、国内の生産者が競争力を保つことができます。

3. 特恵関税

目的 ⇒ 開発途上国の経済発展を支援するために、特定の国や地域からの輸入品に対して低い税率を適用する制度です。

特徴 ⇒ 特恵関税には一般特恵関税制度(GSP)や特別特恵関税制度(LDC)などがあり、これらは開発途上国からの輸入品に対して通常よりも低い税率を設定します。これにより、開発途上国の輸出を促進し、経済発展を支援します。

4. 相殺関税

目的 ⇒ 輸出国が輸出補助金を利用して自国の製品を安く販売することによって、輸入国の産業に損害を与えるのを防ぐために課される関税です。

特徴 ⇒ 相殺関税は、補助金の影響を相殺するために課され、通常の関税に加算されます。これにより、国内産業の競争力を保護することが目的です。

5. 反ダンピング関税

目的 ⇒ 輸出国が国内市場よりも低価格で製品を輸出することによって、輸入国の産業に損害を与えるのを防ぐために課される関税です。

特徴 ⇒ 反ダンピング関税は、ダンピングによって生じた価格差を是正するために設定され、特定の条件を満たす場合に適用されます。

これらの関税は、国の経済政策や貿易戦略に応じて異なる目的を持ち、国内外の経済環境に影響を与えています。

関税の課税方法

関税の課税方法は、主に以下のような基準に基づいて行われます。

1.課税方法の種類

従価税(Ad Valorem Duty)

輸入品の価格に基づいて課税される方法です。具体的には、課税対象額に関税率を掛けて税額を算出します。例えば、課税価格が100万円で関税率が5%の場合、関税額は5万円となります。

従量税(Specific Duty)

輸入品の数量(重量、体積、個数など)に基づいて課税される方法です。この場合、商品の価格は関係なく、一定の単位あたりの税額が設定されます。たとえば、ウイスキーに対してリットルあたりの税額が設定されることがあります。

混合税(Mixed Duty)

従価税と従量税を組み合わせた課税方法です。特定の条件下で、どちらか高い方の税額が適用されることがあります。これにより、価格が高い商品には従価税が、価格が低い商品には従量税が適用されることがあります。

2.課税基準

CIF価格

関税は通常、CIF(Cost, Insurance and Freight)価格に基づいて計算されます。CIF価格は、商品の購入価格に輸送費や保険料を加えた総額です。この価格が課税の基準となります。

関税率の適用

関税率は、法律に基づいて設定された国定税率や、国際条約に基づく協定税率が適用されます。特恵税率やEPA税率など、特定の条件を満たす場合には、これらの優遇税率が適用されることがあります。

3.納税方法

申告納税方式

輸入者が自ら課税標準を計算し、税額を算出して申告する方式です。一般的な輸入取引で採用されます。

賦課課税方式

特定の条件下で適用される方式で、税関が課税額を決定します。例えば、旅行者が持ち込む物品に対して適用されることがあります。

このように、関税の課税方法は多様であり、輸入品の種類や取引の性質に応じて異なる方法が適用されます。正確な計算と申告が求められるため、輸入者は最新の情報を常に確認することが重要です。

関税が経済に及ぼす影響

関税は経済に多岐にわたる影響を及ぼします。以下にその主要な影響をまとめます。

1. 価格の上昇

関税が課されると、輸入品の価格が上昇します。これは、企業が関税をコストとして消費者に転嫁するためです。結果として、消費者は日常的に購入する商品(例えば、食品や衣料品)の価格が上がり、生活費が増加します。

2. 国内産業の保護

関税は、国内産業を保護するための手段として機能します。特に、外国からの安価な製品が国内市場に流入することを防ぎ、国内の生産者が競争力を維持できるようにします。これにより、特定の産業が育成され、雇用が守られることがあります。

3. 貿易の不均衡

関税は貿易の不均衡を是正する手段としても用いられます。特定の国が高い関税を課す場合、他国も同様の関税を課すことで、貿易のバランスを取ろうとする動きが見られます。しかし、これが報復的な関税を引き起こすと、国際貿易が縮小し、経済全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

4. インフレの促進

関税による価格上昇は、インフレを引き起こす要因となります。特に、輸入品に依存している産業では、コストの上昇が直接的に消費者価格に影響を与え、全体的な物価上昇を招くことがあります。

5. 経済成長への影響

長期的には、関税が経済成長に対して負の影響を及ぼすことがあります。高い関税は、企業の競争力を低下させ、イノベーションを抑制する可能性があります。これにより、新しい産業や雇用の創出が妨げられ、経済全体の成長が鈍化することがあります。

6. サプライチェーンへの影響

関税は、企業のサプライチェーンにも影響を与えます。特に、輸入原材料に依存している製造業では、関税がコストを押し上げ、生産コストの増加を招くことがあります。これにより、企業は生産体制を見直す必要が生じることがあります。

これらの影響を考慮すると、関税は短期的には特定の産業を保護する一方で、長期的には経済全体に対して複雑な影響を及ぼすことがわかります。

トランプ大統領による相互関税政策について

相互関税とは、トランプ政権が推進した貿易政策の中心的概念で、「他国がアメリカ製品に課している関税と同等の関税を、アメリカも相手国の製品に課すべきだ!」という原則に基づいています。この考え方は、トランプ大統領が「公平な貿易」(fair trade)を実現するための手段として提唱したものです。

従来の保護主義的関税が単に自国産業を守ることを目的としているのに対し、相互関税は「相互性」と「公平性」を強調した点が特徴的です。つまり、もし日本がアメリカ産自動車に10%の関税を課しているなら、アメリカも日本産自動車に10%の関税を課すべきだという考え方です。

相互関税の概要と背景

トランプ大統領は2025年4月2日、国際緊急経済権限法(IEEPA)と国家緊急事態法(NEA)に基づき、米国の貿易赤字を「国家緊急事態」と位置づけて一連の関税政策を実施しました。この政策は「相互関税」(Reciprocal Tariff)と呼ばれ、2段階で導入されています。

※国際緊急経済権限法(IEEPA):安全保障・外交政策・経済に対する異例かつ重大な脅威に対し、非常事態宣言後、金融制裁にて、その脅威に対処する法律。

※国家緊急事態法(NEA):戦争、内乱、大規模な災害・疫病・テロリズムなど、国家の平和・独立・公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平常の統治秩序では対応できない際に、憲法条項の一部を一時停止し、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置を講じるこてができる法律。

【第1段階】基本関税の導入

2025年4月5日から、すべての国からの輸入品に対して一律10%の基本関税を適用する。

【第2段階】相互関税の追加

4月9日から、米国と貿易赤字が大きい約60の国・地域に対し、個別の追加関税を適用する。

相互関税の計算方法は、主に二国間の貿易赤字額を基準にした各国との貿易赤字を輸入額で割った値、または、10%のいずれか高い方を採用しています。この方式により、当初日本には24%の関税率が設定されました。

この政策の主な目的として、ホワイトハウスは以下の5項目の内容を挙げています。

① 米国の製造業基盤の保護・強化

② 長期的な貿易赤字の解消

③ 重要なサプライチェーンの安全確保

④ 防衛産業基盤の外国依存からの脱却

⑤ 公正な貿易の実現

政策変更:90日間の一時停止措置

2025年4月9日、トランプ大統領は予想外の政策変更を発表しました。中国を除く約75カ国に対する相互関税の上乗せ部分を90日間停止するという決定です。

そして、翌10日には、「相互関税」も含めた中国に対する関税を当初125%だったものを145%に追加関税の引き上げを行いました。

一時停止の詳細

- 対象国の関税率は基本の10%に引き下げられる

- 期間は90日間

- 日本を含む多くの国が対象となる

- 中国のみ除外され、むしろ関税率が104%から125%、更に145%に引き上げられた

急転換の背景

- 金融市場の大幅な下落と経済混乱への懸念

- 75カ国以上が米国と積極的な貿易交渉を始めたこと

- 「最大限の交渉力」を確保する戦略的判断

- 個別の「テーラーメイド型」貿易協定を目指す方針

トランプ大統領は「世界市場に対する敬意の欠如」を理由に中国を除外し、一方で交渉に応じる国々に対しては「報復しなければ報われる」というメッセージを送りました。

日本への影響

当初、日本に対する相互関税率は24%に設定されていましたが、90日間の一時停止により10%に引き下げられました。しかし、この影響は限定的だと見られています。

日本への具体的影響

- 基本関税10%は依然として継続

- 自動車、鉄鋼、アルミニウム製品には別途の追加関税が維持される

- 自動車は日本の対米輸出の主力品目であり、影響は大きい

- 相互関税による日本の実質GDPへの押し下げ効果は約0.6%と試算されている

日本政府は米国との交渉に積極的に取り組む姿勢を示しており、米財務長官のスコット・ベッセント氏は「日本は交渉の列の先頭に立っている」と述べています。今後90日間の交渉期間中に、日本はさらなる関税引き下げや例外措置の獲得を目指すことになります。

経済的影響の分析

1.日米の株式市場の反応

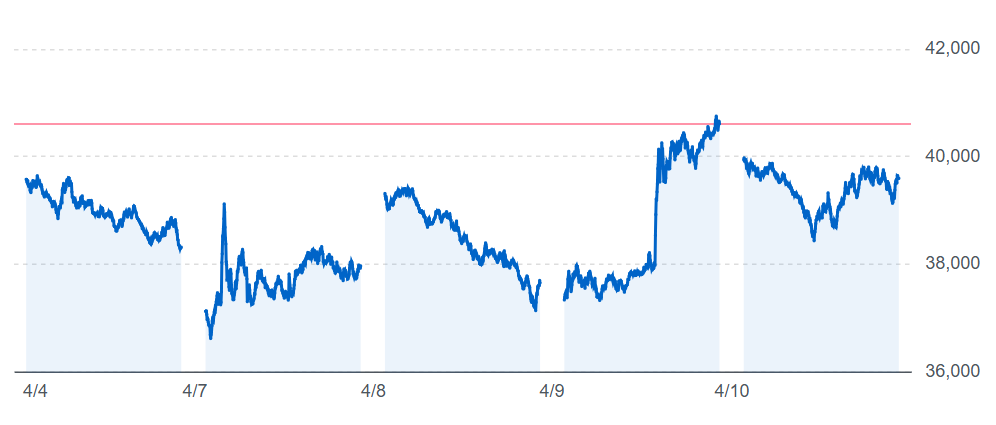

ダウ平均

トランプ大統領が相互関税を導入すると発表した4月2日以降、ダウ平均は急落しました。4月4日には、ダウ工業株30種平均が前日比2231ドル(約5.5%)下落し、これは1日の下げ幅として史上3番目の大きさを記録しました。この急落は、貿易戦争の懸念が高まり、投資家がリスク回避の姿勢を強めたことによるものです。その後、4月9日にトランプ大統領が相互関税の一部を90日間停止することを発表すると、ダウ平均は急騰しました。この日は、ダウが2962.86ドル(約7.9%)上昇し、過去最大の上げ幅を記録しました。しかし、翌日の4月10日には、再びダウが1014ドル下落し、トランプの関税政策に対する懸念が再燃しました。

4月2日 ⇒ 相互関税発表後、ダウ平均は急落

4月4日 ⇒ ダウ平均が2231ドル下落

4月9日 ⇒ 相互関税の一部停止発表後、ダウ平均が2962.86ドル上昇

4月10日⇒ 再び1014ドル下落

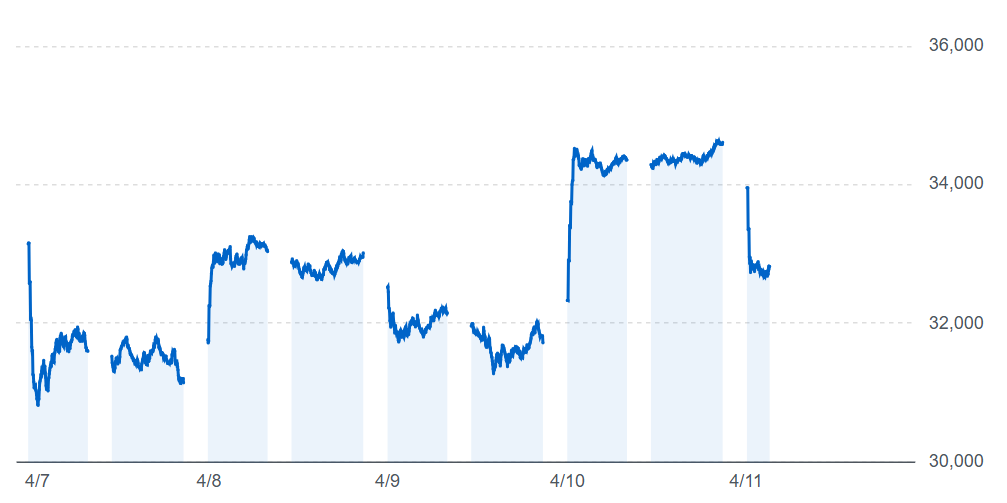

日経平均

ランプ大統領の発表後、日経平均株価は急落しました。特に、4月4日にはダウ工業株30種平均が2231ドル下落し、これが世界的な株安を引き起こしました。この影響を受けて、日経平均も同様に下落し、投資家のリスク回避姿勢が強まりました。4月9日には、トランプ大統領が一部の関税を90日間停止することを発表したため、日経平均は一時的に反発しました。この発表を受けて、日経平均は急上昇し、過去の安値からの回復が期待されました。しかし、4月10日には再び株価が下落し、日経平均は前日比1,023円安の33,585円で取引を終えました。この下落は、米中貿易摩擦の激化に対する懸念が再燃したことによるものです。

4月2日⇒ トランプ大統領が相互関税を発表し、日経平均は急落

4月4日 ⇒ 世界的な株安の影響で日経平均も下落

4月9日 ⇒ 関税の一時停止発表後、日経平均が急上昇

4月10日 ⇒ 再び下落し、33,585円で取引を終える

このように、トランプ大統領の関税政策は日経平均株価に大きな影響を与え、急激な変動を引き起こしています。市場は依然として不安定で、今後の動向に注目が集まっています。

2.経済への影響

しかし、複数の経済分析は長期的な懸念を示しています。

① 家計への影響 ⇒ Al Jazeera5によれば、関税は最終的に消費者価格の上昇をもたらす見込み

② 企業への影響 ⇒ サプライチェーンの混乱、調達コストの増加、輸出の減少など

③ GDPへの影響 ⇒ 複数の分析機関が米国および世界経済の成長率低下を予測

④ 日本経済への影響 ⇒ 関税措置による日本の実質GDPの下押し圧力を0.6%程度と試算

この関税政策を「米国史上最大級の増税」と評価し、10年間で累計3.1兆ドルの負担増、2025年だけで家計当たり約2,100ドルの税負担増になると分析しています。

今後の見通し

90日間の一時停止期間中、以下の展開が予想されます。

① 二国間交渉の活発化 ⇒ 日本を含む多くの国々と米国の間で集中的な貿易交渉

② 個別協定の可能性 ⇒ 「テーラーメイド型」の貿易協定締結に向けた動き

③ 中国との対立深化 ⇒ 中国に対する高関税の継続と貿易緊張の高まり

④ 市場動向の注視 ⇒ 関税政策の変更に敏感な金融市場の変動

⑤ 新たな輸出戦略 ⇒ 日本企業による米国への直接投資拡大や生産拠点の再配置検討

相互関税と一時停止措置は、トランプ政権の「米国第一」政策の象徴であり、今後も通商政策の中心となる見通しです。日本を含む各国は、この90日間を交渉の好機と捉え、輸出産業への悪影響を最小化する外交努力を続けることになります。

まとめ

トランプ大統領の相互関税政策は、グローバル貿易の従来のルールに大きな変化をもたらしています。90日間の一時停止措置は市場に一定の安心感を与えたものの、基本関税の継続や中国への高関税は依然として世界経済に重大な影響を及ぼす可能性があります。日本にとっては、米国との交渉を通じて自動車などの主力輸出品の関税除外や引き下げを実現できるかが今後の焦点となるでしょう。

この政策の最終的な経済的影響は、今後の交渉結果や各国の対応、さらには世界経済の回復力によって大きく左右されることになります。

このブログの内容を1年後、2年後に振り返って見てみるとどのような感想が伺えるのでしょうか。楽しみでもあり、不安でもあります。当分の間、アメリカ合衆国のトランプ大統領から目が離せません。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4881dbee.71b547e5.4881dbef.97aedbac/?me_id=1319439&item_id=10003315&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fcicib%2Fcabinet%2F11786369%2F11793338%2F11949320%2F3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)